当暑期的蝉鸣漫过闽南的山坳,2025年07月10日,我院未澜励行社会实践队的成员们踏入了漳州平和县的群山深处。这里藏着一群“会说话的土楼”,它们不像别处的土楼那般规整,却在错落的布局里,写满了崎岭人“以茶为脉、以楼为家”的故事,悄悄封存着客家人南迁的密码与世代相传的烟火气。

实践队员们踏着晨露走进这片客家沃土,在一座历经沧桑的土楼遗址中,开启了一场融合历史溯源、红色教育与温情走访的实践之旅,让青春的脚步与乡土的脉搏同频共振。

推开土楼历史的大门,时光仿佛在此放慢了脚步。实践队员们观察了这座承载着百年记忆的土楼遗址,细细了解着它的过往:作为旧时客家人聚居与防御的重要场所,它曾见证过族群的迁徙与融合,也在动荡年代为村民提供过庇护。1927年,朱思、朱积垒等共产党人在崎岭乡以教书为掩护,组建中共崎岭支部,利用土楼建立革命活动据点,发动群众参加革命,崎岭乡土楼居民积极参与,与红军配合开展武装斗争。

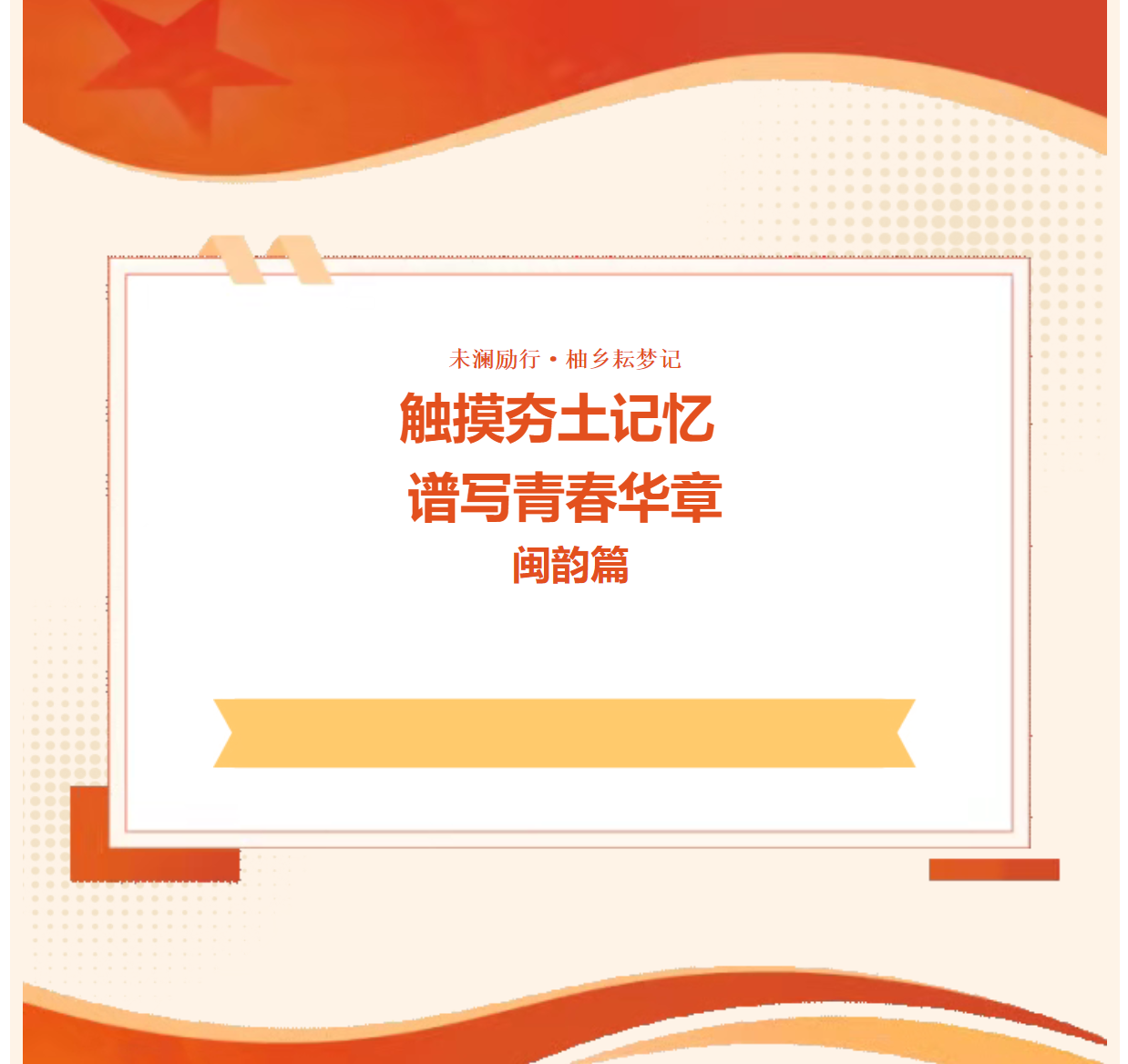

斑驳的墙壁上,隐约可见岁月侵蚀的痕迹,实践队员缓缓上前,伸出手掌轻轻贴在墙面上。夯土的质感粗糙而坚实,带着山间清晨的微凉,指尖划过风雨冲刷的沟壑,仿佛能触到百年前先民筑楼时的力度,无声诉说着先民的智慧与坚韧。

而土楼内各家各户的大门却让队员们驻足——上面贴着鲜红的桃符,与现代春节常见的春联大不相同。当地村民介绍道:这里的桃符承载着古老的祈福传统,意在驱邪纳祥,与如今侧重吉祥喜庆的春联文化既有渊源,又各有不同。这一发现让队员们对传统节日文化的演变有了更生动的认识。

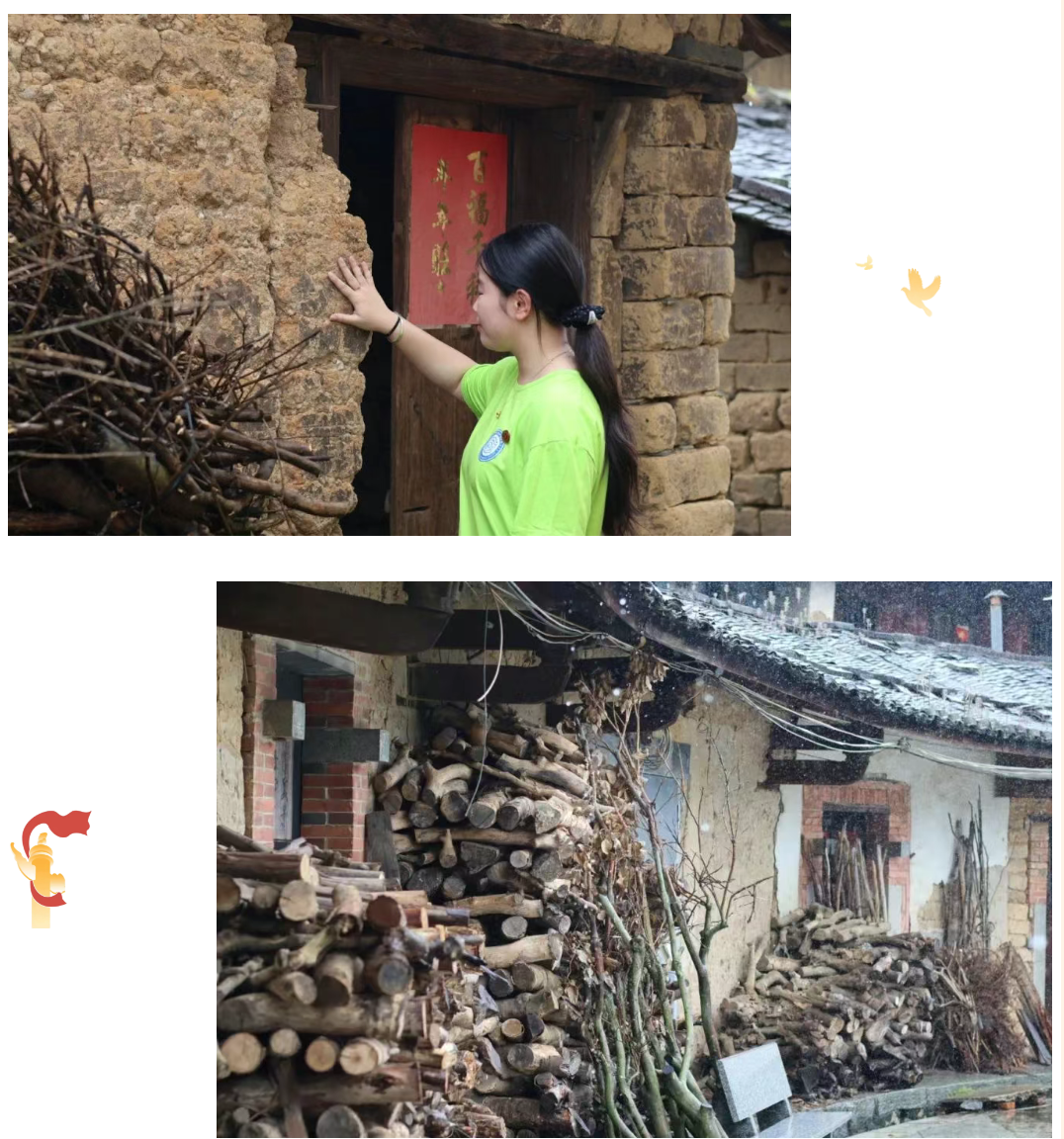

队员们还注意到,老人家门口整齐堆放着捆好的干柴火,厨房内的土灶黑亮光滑,铁锅架在灶上,柴火燃烧的烟火气仿佛还萦绕在空气中。最让惊讶的是,屋内竟藏着一口地下水井——老人说:“这是全村唯一的一口地下水井,井水清澈甘冽,滋养了土楼世代居民。”眼中满是对岁月的温情。

在土楼遗址的庭院中,实践队全体队员整齐列队,面向鲜红的团旗,举起右拳重温入团誓词。“我志愿加入中国共产主义青年团,坚决拥护中国共产党的领导,遵守团的章程,执行团的决议,履行团员义务,严守团的纪律,勤奋学习,积极工作,吃苦在前,享受在后,为共产主义事业而奋斗。”铿锵有力的誓言回荡在土楼上空,与百年土楼的历史厚重感交相辉映。

晨色漫过茶山,土楼的窗棂里渐飘起袅袅炊烟,炒茶的香气在晚风里越发浓郁。队员们回头望,那些沉默的堡垒仿佛在说:文明从不是冰冷的遗址,而是代代相传的生活与温度。他们忽然明白:彭溪的土楼从来不是“遗址”,而是活着的家园——夯土墙里藏着抱团的智慧,茶香里飘着坚守的韧性,而那些人与楼、与茶共生的故事,正是最生动的乡村密码。